ICP(インターネットコンピューター)を日本円に換金してみた

ブログをVSCodeのみで一から作るのに燃え尽きて、しばらく何もしたくない感じになってましたが、そろそろICPを日本円にする方法を調べないといけなくなったので、ついでに記事にしようと思い立ちました。

ICPに関しては日本語でも英語でもほとんど情報がなく、あったとしても買い方やステーキングの方法についてばかりです。

僕はNNS(Network Nervous System)にほぼ全てのICPを8年フルでステーキングしてますが、リワードの分を日本円にしたいなと考えてます。

投資は出口も入り口と同じくらい大事なので、換金方法があいまいだったり、送金に失敗しないように気を付けていきたいですね。

目次

ICPの売買に関する現状

まずICPの売買に関してですが、日本の販売所・取引所では取り扱いがなく買うことも売ることも出来ません。

ちなみに販売所=業者とユーザー間での取引、取引所=ユーザー間での取引だそうです。

僕はBinanceグローバルでICPを購入していましたが、2023年8月にBinanceジャパンがサービスを開始し、日本人のBinanceグローバルの利用ができなくなったのを機に購入をやめました。

現在ICPの購入が可能な海外の業者は以下があるようです。

- ・Bybit

- ・MEXC

- ・Gate.io

- ・KuCoin

- ・Coinbase

- ・Bitfinex

- ・OKX

- ・Huobi

- ・Poloniex

- ・Bitget

- ・BKEX

- ・LBank

- ・CoinEx

- ・BitMart

購入方法はいくつかやり方があって、以下の3番目の方法が帳簿付けが一番楽だと思ってます。

- 1

- ・海外と日本の両方で口座を開設

- ・日本の販売所・取引所で暗号通貨を買って海外の口座に送金

- ・送金した暗号通貨をICPに換金

- 2

- ・海外で口座を開設

- ・クレジットカードの円建てでICPを購入

- 3

- ・海外で口座を開設

- ・クレジットカードのドル建てでICPを購入

海外の業者を利用すると日本の金融法の適用範囲外となるので、何かトラブルがあっても誰も守ってくれません。

利用の際は特段の注意が必要です。

ICPを日本円に換金する経路を整理

ICPを日本円に換金するにあたりその経路を整理して、現時点でのベストな方法を見つけていきたいと思います。

考えられる手順は以下の1~8のステップです。

- 1. 日本の業者で取扱いがあり、一番ガス代の安い暗号通貨を選定する。

- 2. 1で選定した通貨を入金でき、手数料が一番安い国内業者を選定する。

- 3. 1で選定した通貨とICPを交換でき、手数料が一番安い海外の業者を選定する。

- 4. 2で選定した国内業者と、3で選定した海外業者の送金可否を確認する。

- 5. 送金時の最安の経路を出す。

- 6. 送金時・売却時の課税のタイミングを調べる。

- 7. 換金テスト準備。

- 8. 換金テストを実行する。

調べること多くてめんどくさそうですね。

でもやるしかないです。頑張りましょう。

日本の業者で取扱いがあり、一番ガス代の安い暗号通貨を選定する

日本語で「仮想通貨 ガス代 安い」などで検索すると、ほぼXRP(リップル)が登場してきます。

しかし、英語で「crypto transaction fee comparison」などと検索すると、XRPよりもガス代の安い通貨が出てきました。

8 Cheapest Crypto to Transfer to Your Wallet With Lowest Fees より引用

これら8つの通貨を上から順番に、日本の業者で扱いがあるかを調べてみます。

国内業者の一覧は、金融庁の 暗号資産交換業者登録一覧(令和6年1月31日) から取得します。

こちらの一覧は便利なことに、各業者の取り扱っている通貨まで載っているので、Cnt+Fで一発検索ができちゃいます。

8つの通貨リスト一番目のNanoですが、参照したサイトではシンボルがNANOとありますが、実際はXNOのようです。

そしてXNOは残念ながら国内業者では取り扱いがないようです。

続けて通貨リストを順番に確認していくと、

- ・XLM(ステラルーメン) 国内取扱い業者11社

- ・XRP(リップル) 国内取扱い業者16社

- ・BCH(ビットコインキャッシュ) 国内取扱い業者18社

- ・LTC(ライトコイン) 国内取扱い業者16社

と、なりました。

上位2つのXLMとXRPをざっくり調べると、XRPは送金専用に特化して開発された通貨で、日本とアメリカをはじめ複数のメガバンクと共同で会社を設立しているようです。

米証券取引委員会との裁判中ではあるものの、各国のメガバンクとプロジェクトを進行しているということで、まともな運用をしてそうではあります。

一方XLMは、XRPの元開発者であるジェド・マカレブ氏が開発した通貨で、これもまた送金専用に特化して作られているようです。

僕は送金用の通貨を長期保有するわけではなく、ブリッジのために一瞬保有するだけなので、両通貨の将来の展望などは特に調べません。

また、両コインどちらが送金に一番適しているかはその時々に代わる可能性があります。

次のステップでは、XLMとXRP両通貨の取り扱いがある国内業者を選定していきます。

XLMとXRPを入金でき、手数料が一番安い国内業者を選定する

両方の取り扱いがある以下の国内業社5社の手数料を比較し、XLM・XRPどちらでも対応ができる換金経路を探っていきます。

できるだけ手数料は各業者のWebページで確認していきます。

調べてみると、基本的に全ての事業者で暗号通貨の入金手数料は無料です。

日本円の出金手数料はまちまちですが、日本円に換金した毎に出金するのではなく複数回分をまとめて出金すれば節約できるので、順位付けの評価材料からは外します。

暗号通貨の売却方法は2通りあって、販売所で業者に買い取ってもらう方法と取引所で他のユーザーに買い取ってもらう方法があります。

販売所での売却はどこの業者も手数料は無料ですが、スプレッドが5~10%ほどあるためこの方法では売却しません。

スプレッドとは売値と買値の価格差で、実質、業者への手数料となっています。

また取引所での取引にも2パターンあり、現物取引とレバレッジ取引があります。

レバレッジ取引の説明は割愛しますが、出口としての売却なので現物取引のみの選択になります。

メイカーとは指値注文のことで、テイカーとは成り行き注文のことです。

| 業者名 | 通貨種 | メイカー | テイカー | スプレッド | メイカー計 | テイカー計 | 円出金手数料 |

| bitFlyer | XLM | 0.15% | 0.15% | 0.2% | 0.35% | 〃 | ¥440 |

| 〃 | XRP | 0.15% | 0.15% | 0.12% | 0.27% | 〃 | 〃 |

| ビットバンク | XLM | -0.02% | 0.12% | 0.17% | 0.15% | 0.29% | ¥770 |

| 〃 | XRP | -0.02% | 0.12% | 0.002% | -0.018% | 0.122% | 〃 |

| GMOコイン | XLM | -0.03% | 0.09% | 0.25% | 0.22% | 0.34% | 無料 |

| 〃 | XRP | -0.01% | 0.05% | 0.02% | 0.01% | 0.07% | 〃 |

| ビットトレード | XLM | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 〃 | ¥330 |

| 〃 | XRP | 0% | 0% | 0.23% | 0.23% | 〃 | 〃 |

| オーケーコイン | XLM | 0.07% | 0.14% | 0.15% | 0.22% | 0.29% | ¥400 |

| 〃 | XRP | 0.07% | 0.14% | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 〃 |

上記の表を元に、暗号通貨ごとに順位付けをします。

-

・XLMの順位

- 1 ビットバンク 0.15%/0.29%

- 2 オーケーコイン 0.22%/0.29%

- 3 GMOコイン 0.22%/0.34%

- 4 bitFlyer 0.35%

- 5 ビットトレード 0.50%

-

・XRPの順位

- 1 ビットバンク -0.018%/0.122%

- 2 GMOコイン 0.01%/0.07%

- 3 ビットトレード 0.23%

- 4 オーケーコイン 0.21%/0.28%

- 5 bitFlyer 0.27%

どうやらビットバンクが一番良さそうですね。

また、XLMよりもXRPのほうが手数料が安そうです。

しかし、送金時のガス代が送金する通貨量によって大きく変わる可能性があるので、XLMとXRPのどちらが良いかは送金額によって変わりそうです。

上記で選定した業者も最適解ではなく、これから調べる海外業者から送金するうえで互換性があるか確認する必要があります。

XLMとXRPをICPと交換でき、手数料が一番安い海外の業者を選定する

まず以下の条件で絞り込みをします。

- 日本人が利用できる

- ICPの入金ができる

- XLMとXRPの送金ができる

- Spot取引(現物取引)ができる

- ICP/USDT、XLM/USDT、XRP/USDTとXLM・XRPの送金手数料から上位を絞り込む

結果以下の6社がヒットしました。

- 1 Bybit

- 2 MEXC

- 3 KuCoin

- 4 LBank

- 5 Gate.io

- 6 Pionex

XLM・XRP別のランキングは以下となります。

XLMの順位

| 順位 | 業者名 | メイカー | テイカー | 送金手数料 |

| 1 | Bybit | 0.24% | 0.24% | 0.02 XLM |

| 2 | MEXC | 0.286% | 0.286% | 0.1 XLM |

| 3 | KuCoin | 0.286% | 0.286% | 3 XLM |

XRPの順位

| 順位 | 業者名 | メイカー | テイカー | 送金手数料 |

| 1 | KuCoin | 0.209% | 0.209% | 0.7 XRP |

| 2 | MEXC | 0.226% | 0.226% | 0.25 XRP |

| 3 | LBank | 0.23% | 0.23% | 1 XRP |

| 4 | Bybit | 0.24% | 0.24% | 0.25 XRP |

これら業者を探していく中で分かったことですが、ICPからXLMまたはXRPに直接換金できるところはないということです...

全ての業者でいったんUSDTに換金して、その後XLM・XRPに換金しなくてはいけません。

きっと他のコインもそうなのでしょう、知らなかったです。

交換回数が多くなるほど手数料が増えるし、帳簿付けも煩雑になってきます。

送金中の紛失や課税タイミングリスクも増えてくるので、嬉しくない事実ですね。

選定した国内業者と海外業者の送金可否を確認する

次に、先に選定した国内業者に送金が可能な海外業者を絞り込んでいきます。

トラベルルールというものがあり、マネーロンダリング防止の目的で送金は決められた口座間でしかできません。

ウォレットを経由すれば大丈夫らしいですが、そうするとまた取引回数が増えてしまうので望ましくないですね。

しかしここで問題があり、ネット検索では何処と何処では送金が可能なのか、はっきりとした情報が見つかりません。

選定済みの国内業者に片っ端から問い合わせて確認するしかないです。

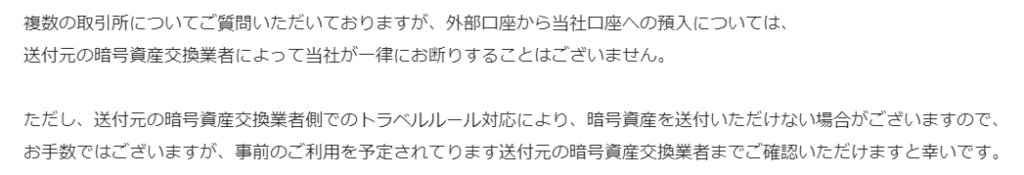

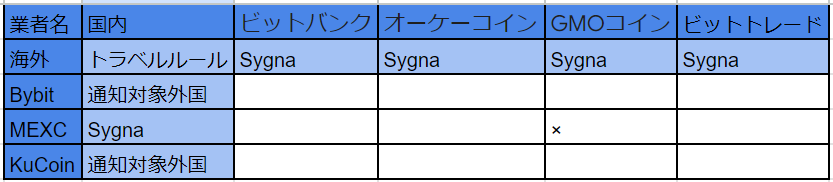

問い合わせると以下の回答を一部業者からいただきました。

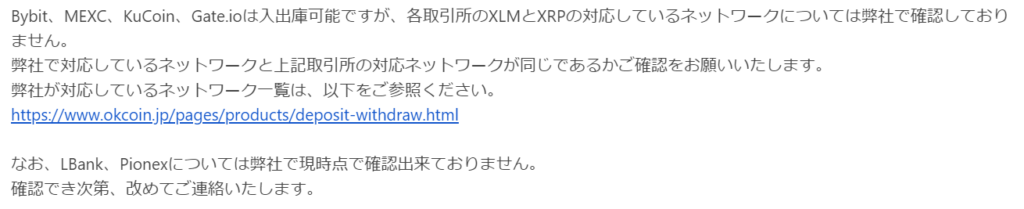

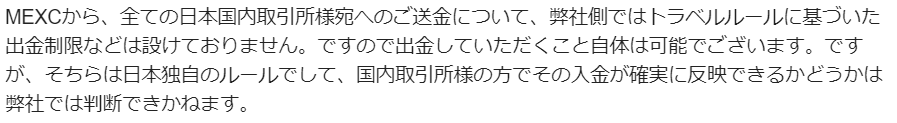

ということで、海外業者にも日本への送金が可能か問い合わせるのと、対応ネットワークが同じかも確認する必要があります。

早速、海外業者1社から以下の返答が来ました。

XLMとXRPを取り扱ってるのは確認済みなので問題ないですが、今確認したいのはトラベルルール的に送金可能かということです。

世界中で法整備やシステムが未熟な暗号市場なので、業者側でもハッキリとしたことがわからないのでしょう。

だからネット上では情報が不十分なんですね。

仕方がないので、問い合わせをした全ての業者の返答を待ちつつ、別角度で海外からの送金が可能か調べます。

ここで一旦トラベルルールについて確認しておきます。

トラベルルールとはマネーロンダリング防止のためのルールでTRUSTとSygnaの2つがあります。

業者ごとに採用しているプロトコルが違えば送金ができません。

例えばTRUSTを採用しているbitFlyerとSygnaを採用しているビットバンク間では送金ができないのです。

統一しておけよって話ですよね、本当に使いづらいです。

トラベルルールは日本だけではなく海外でも適用されていますが、通知対象国に指定されている国と地域のみに限定されています。

通知対象国に指定されていない国に関しては送金の制限がなく、TRUSTとSygnaどちらを採用している業者からでも暗号通貨の出入金ができます。

また、プライベートウォレットを経由すれば、トラベルルールは関係なくどこへでも送金できます。(トラベルルール意味なくね?)

そして、トラベルルールを調べていく中でとんでもない事実がわかってきました。

ルールの原則は上記の通りなんですが、それがちゃんと守られていないということです。

どういうことかというと、例えばSygna採用の業者間で送金ができるはずが、業者の組み合わせによってはできなかったり。

逆にSygna採用の業者からTRUST採用の業者に送金ができちゃったり。

通知対象国に指定されているにもかかわらずトラベルルールを採用していなかったり、それでも送金とか別に大丈夫だったり。

もうとにかくひっちゃかめっちゃかなんです。

逆に、トラベルルールを設けたばかりにこのような送金できるできない問題が発生しているように思えます。

だから各業者に確認しても

「うちは出入金大丈夫だと思うけど、ちゃんと届くかどうかはあちらさんに確認してね。」

みたいな回答をするんですね。

事実上、送金ができるかはユーザーが試してみないとわからないということです。

国内から海外への送金できるできないの情報はたくさんあるんですが、海外から国内への送金に関しては本当に情報がありません。

ほとんどの人が投資は入口しか考えてなく、出口戦略を気にしてないということだと思います。

仕方ないので、送金に失敗してコインが消えてしまうリスクを受け入れて換金経路を自力で見つけるしかありません。

その前に、もう少し国内と海外の業者を絞り込みたいと思います。

現状、国内業者5社×海外業者6社イコール30パターンあるので多すぎます。

まずTRUSTですが、扱える通貨に制限があるようでXLMとXRPの送金ができません。

なので国内業者のbitFlyerを除外します。

次に、通知対象国なのにトラベルルールを採用しているかよくわからない海外業者のLBank、Gate.io、Pionexを除外します。

これら3社は送金を試してみても良いように思えますが、選定時のランキングがそもそも低いので除外しても問題ないです。

これで4社×3社=12社になりました。

ネット情報では、国内業者のGMOコインからMEXCへの送金はできないとあります。(どちらもSygna採用なのに...)

MEXCからの送金ではないですが、恐らくアウトな気がします。

とりあえずGMOコインはキープしますが、MEXCとの組み合わせはNGとします。

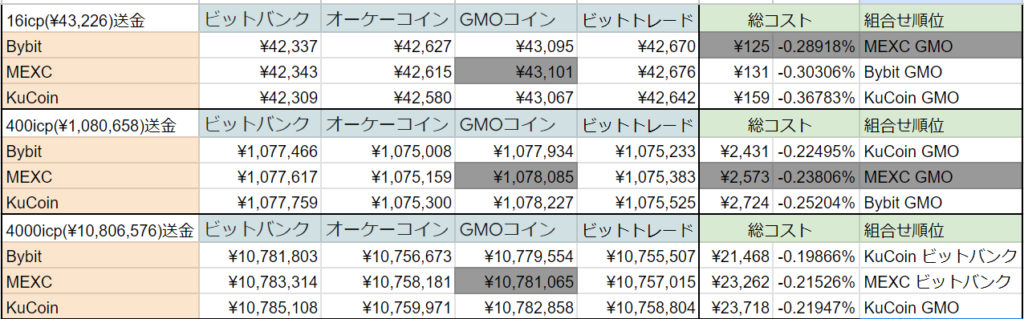

送金時の最安の経路を出す

これまでに調べてきた情報を元にエクセルで最安経路を算出します。

結果としては、100万円以下の場合最適な取引所の組み合わせはNG指定のGMOコインとMEXCでした。

2番目に最適な組み合わせのGMOコインとBybitとは6円差ですし、やはりGMOコインとMEXCの組み合わせを無理して採用する必要はないようです。

100万円をこえてくるとGMOコインとKuCoinの組み合わせが最適で、NGペアを省くとGMOコインとBybitペアが2番目に良い結果です。

1000万円を超えるとビットバンク対KuCoinが最適で、その次がビットバンク対MEXCとなりました。

全ての結果で共通していたのは、ブリッジ通貨はXRP、注文方式はメイカーです。

XLMは比較的スプレッドが大きく、送金手数料はXRPより安いものの取引手数料で負けてしまいます。

そろそろ実際に送金のテストをしてみたいのですが、ここでもうひと踏ん張り、税金の課税タイミングについて確認しましょう。

送金時・売却時の課税のタイミングを調べる

数年前に暗号通貨取引を始めたときに、税務署に赴いて損益計算書の付け方に問題がないか確認してもらったんですが、念のためにこのタイミングで国税庁にも確認を取りました。

確認したことは以下の2点です。

- ・売買、エアドロップ・利息の受け取り時の暗号通貨の評価額は、月足終値で出しているが問題ないか。

- ・取引所から日常使いの銀行口座へ日本円を送金する際に、取引所へ支払う出金手数料を経費としてもよいか。

暗号投資をしていると取引毎に厳密に帳簿をつけるのはかなり難しいです。

特にエアドロップ等はいつどこから入ってきたのかわからないものが良くあります。

そういったことから以前税務署で相談した際は、取引を纏めて月末の対日本円で評価しても問題ないとご回答をいただいたので数年間それで損益計算書を付けてました。

しかし今回、国税庁からいただいた回答は、そのやり方は間違っているです。

国税庁「そのやり方は間違っています。取引毎にその時のレートでなければいけません。」

僕「そうなんですか?ではエアドロップ等履歴が不明なものに関してはどうすればいいんですか?」

国税庁「えっ?履歴がわからないんですか?」

僕「はい。一生懸命に調べてもどうしても不明なものが出てきます。」

国税庁「そうですか、そういう場合は仕方がないのでそれを発見した日時のレートで付けて下さい。」

僕「わかりました。」

僕「実は数年前に税務署に相談した際は、月末毎の処理で問題ないと言われましたが、それは間違いだったということでしょうか?」

国税庁「はい。それは誤りです。」

まじかよって感じですね。

もうすでに数年分付けているのに全部過去に遡ってやり直さないといけません。

ちなみに、取引所から日本円を出金するときの手数料は経費にしてもよいということでした。

国税庁の回答を受けて、すぐさま税務署にも電話を掛けました。

質問内容は同じく「売買、エアドロップ・利息の受け取り時の暗号通貨の評価額は、月足終値で出しているが問題ないか?」です。

いただいた回答が以下です。

税務署「月末毎の処理で問題ないですよ~」

僕「そうなんですか?実は数年前にも同じ回答を税務署から頂いていて、念のために数分前に国税庁にも確認したら、そのやり方は間違ってるといわれたんですが?」

税務署「あー、そうなんですね。笑」

税務署「もうすでに数年間分を月末毎で処理されているということですし、そのやり方で問題ないですよ~」

なぜ国税庁と税務署で処理のやり方に対する認識が違うのでしょうか?

非常に困ります。

そもそも、取引の都度付けるのか月末に纏めて付けるのかで納税額は変わらないはずです。

確定申告の際に備考に帳簿のつけ方の根拠を記載すれば大丈夫だと思うので、税務署からの回答の通り月末毎の処理でそのままやっていこうと思います。

ということで、今回の送金テストでは税金のためにタイミングを計るということをしなくてもよくなりました。

とはいっても、送金や売買の間隔が開きすぎると為替リスクが大きくなるので、できるだけ素早く行う必要はありそうです。

換金テスト準備

それでは換金テストの準備をしていきます。

採用する取引所ペアはKuCoinとGMOコインです。

僕はアカウントを必要以上に開設したくないですし、中長期的な視点で見れば上記の組み合わせがベストな選択肢の気がします。

テスト準備の手順は以下です。

そしてテストを実行します。

アカウント開設

KuCoinとGMOコインのアカウント開設を行います。

本人確認等に多少苦労しましたが、無事開設することができました。

対応ネットワークの確認

KuCoinへの入金ではICPのネットワークが対応しているので、NNSからKuCoinへの入金は大丈夫そうです。

KuCoinかXRPの出金はリップルネットワークが対応していて、GMOコインへのXRPの入金も問題なさそうです。

また、日本円の出金用に普段使いの銀行口座とGMOコインの連携も済ませました。

送金額を試算

KuCoinのICP入金最小額は0.128 ICP、XRPの最小出金額は30 XRP。

仮に今日のレートで計算すると、余裕をもって1.5ICPは必要になります。

GMOコインへのXRPの入金と日本円の出金は手数料無料です。

換金テストを実行する

Spawn Neuron

まず最初にやることは、NNSでのステーキングで獲得した利息を出金することです。

NNS上ではそれをSpawn Neuronと呼んでいます。

そしてここで新たな事実が判明しました。

NNSではNeuronと呼ばれるアカウントのようなものがあり、そこにICPをステーク。

そこからICPのステーク量と期間、投票回数によってMaturityと呼ばれる利息を獲得できます。

僕はそのMaturityが即ちICPであると勘違いしていて、毎日増えていくMaturityをこまめに損益計算書に記帳していました。

しかし調べてみるとMaturityはその名の通りNeuronの成熟度を表す数字であって、通貨でもなければトークンでもなく、金銭的価値を持たない物なのです。

Spawn Neuronをすることで、保有しているMaturityを使って新たなNeuronを生成、そこから7日後に使用したMaturityの量に対して新しくICPが鋳造されます。

ここまでやってやっとICPを獲得、NNSからKuCoinへの送金準備が完了します。

ということでさっそくSpawn Neuronをしたのですが、ここから7日待機しなければいけません。

その間に損益計算書を過去にさかのぼり修正していこうと思います...

Disburse

...はい、7日が経過しました。

今回Spawn NeuronしたMaturityは1.63で、獲得したICPは1.68803346になりました。

新たなNeuronに鋳造されるICPは使用したMaturityから数パーセント増減した量になるようです。

KuCoinへの送金するために、新しいNeuronに鋳造されたICPをNNS内MainのアカウントへDisburse(支払い)します。つまり移動するということです。

ここで移動コストICP0.0001の経費が掛かりました。

ICPをNNSからKuCoinへ送金

では早速、KuCoinへの送金しましょう。

計画ではICP1.5を送金テストで使用するはずでしたが、ついつい鋳造したICP全てを送ってしまいました。笑

なので、もう一度試算をし直します。

そして、KuCoinへ無事に送金できました。

ICPをUSDTへ換金

続いて、ICPを売ってUSDTを購入します。

KuCoinはメイカーもテイカーも手数料は同じなので、約定の早い成り行き注文で取引をします。

売却成功でUSDT25.7789694258を獲得しました。

しかし、僕としてはかなり不満があります。

まず送金できたICP1.68783346を全て売却したかったのに、KuCoinでは小数点以下4桁までしか売却ができませんでした。

つまり売却できたのはICP1.6878だけということです。

その上皆さんもお気づきかと思いますが、獲得したUSDTは小数点以下10桁まであります。

いったいどうゆうことでしょうか?

僕は暗号通貨は小数点以下8桁までの認識で、損益計算書もそれに合わせていたので困ってしまいます。

仕方がないので次のテスト手順へ移ります。

USDTをXRPへ換金

次はUSDTでXRPを成り行き注文で購入します。

こちらも購入成功で、XRP48.7759獲得できました。

そしてここでも変なことが起こりました。

先に獲得したUSDTは25.7789694258、そしてKuCoinのプラットフォームで売却指定できたのは小数点以下6桁までのUSDT25.753187、しかも後で売買履歴を確認すると実際に売却したのはUSDT25.727434253559で小数点以下12桁になっとるやないかい!!

意味が分からないし、全てのUSDTが売却できたわけでもなく中途半端な金額が口座に取り残されてしまいました。

KuCoinわざとやっているのでしょうか?

残された金額は永久に出金できないのでしょうか?

これも文句を言い続けても仕方がないので次の手順に進みます。

XRPをKuCoinからGMOコインへ送金

次は獲得したXRPをGMOコインへ送金します。

こちらはなんと全てのXRPを余すことなく無事に送金できました!!

送金手数料XRP0.7を差し引いたXRP48.0759をGMOコインの口座へ送金できました。

XRPを日本円へ換金

次に送金できたXRPを売却して日本円を手に入れます。

こちらはメイカー注文にしたいので、指値注文を入れて約定するのを待ちます。

約1時間後くらいに約定できました。

が、ここでも全てのXRPを売却できたわけではなく、なんとGMOコインでは小数点以下の額全てが売却不可能です...

XRP48だけが売却できてXRP0.0759は口座に幽閉されてしまいました...

とにかく最後の手順へ移ります。

日本円をGMOコインから普段使い銀行口座へ送金

最後はXRP売却で手に入れた¥3906を日常使いしている一般の銀行口座へ送金します。

GMOコインからの出金手数料は無料で、翌日に送金が反映されます。

こちらも翌日無事に送金が確認できました。

結果

結果は、ほぼ試算した通りに換金できたのではないかなと思います。

予想外のことがかなり起こってしまった感はありますが、これでICPを日本円にする出口の経路を確保することができました。

ということで、今回の換金テストは概ね成功と言えるのではないでしょうか?

最後に

ICPを日本円に換金する経路を確認しようと思ったとき、こんなにめんどくさいことになるとは思いませんでした。笑

ネット検索をしていて感じたのは、「どうやって仮想通貨を買うか」の情報は沢山出てきましたが「どうやって仮想通貨を法定通貨にして利益を確定するか」の情報は少ないということです。

暗号取引のみならず、投資全般に言えることは入口を考えると同じくらいに出口も考える必要があるということです。

これから暗号資産を購入しようとしている人には、売買が全て日本国内で完結できるようにすることをお勧めします。

トラベルルールに関しては、施行するならもっとちゃんとした形でやってくれよと思っています。

トラベルルールの目的はマネーロンダリング防止のはずなのに機能していないし、むしろ送金を難しいものにしています。

プロトコルが統一されていないことを考えると、ルール設定の裏でいろんな政治ゲームが繰り広げられていると思うのですが、暗号資産市場に悪影響を及ぼすくらいならやめてほしいですね。

また、各取引所の口座内に端数の通貨が取り残されてしまう問題もどうにかしてほしいです。

全ての通貨を小数点以下8桁に揃えて、各取引所が8桁までの取引に対応できるようにしてほしいです。

まぁ想定外のことが色々ありましたが、今回は日本円への換金経路を確保することができたので、結果的によかったと思います。

KuCoinが今後通知対象国になってトラベルルール適用になったり、最適な業者とブリッジ通貨の組み合わせも変化する可能性があるので、時々換金経路を再確認する必要はありそうですね。

そもそもICPがもっとポピュラーになって日本で売買ができるようになれば換金経路がシンプルになるので、ニュースやSNSでICPに関する内容が出てくるようになるといいですね。